韬奋著译文丛韬奋时事论文集

书刊介绍

韬奋著译文丛韬奋时事论文集 内容简介

现如今,新闻舆论对社会事件的影响力之大,是有目共睹的。本论文集创作的背景就是在抗日战争初期,一个新闻宣传大爆发的时期。邹韬奋作为民国首席报人,以知识分子的自觉,主动承担起以舆论推动“抗日救亡”的重任。本书精选1935年至1937年间,邹韬奋以个人身份发表于《大众生活》《生活星期刊》等报刊上的44篇文章。全书分为“言论”“漫笔”“笔谈”三个部分。时事评论文章的内容围绕着“抗日救国”这个核心主题展开,犀利地指出了其时政府与民众应有的对敌态度和抗敌方法,论述了联合阵线的积极意义与形成联合阵线之迫切必要,分析了苏联革命成功的密匙以及中国革命可向他借鉴之处,讨论了隐藏在“抗日救国”这个主要矛盾下的一些社会矛盾和民主问题。这部论文集体现了邹韬奋作为新闻工作者、知识分子的先进、敏锐与良知。

韬奋著译文丛韬奋时事论文集 本书特色

看民国首席报人,如何利用舆论武器,扛起推动“抗日救亡”运动之大旗; 44篇精彩政论时评,分为言论、漫笔、笔谈三部分,一展民国政治气氛和社会风貌; 分析鞭辟入里,文笔犀利老道,视野广阔,救国心切,体现了新闻工作者和知识分子的先进、敏锐和良知; 装帧精美,阅读、收藏俱佳,同系列其他丛书也值得珍藏。

韬奋著译文丛韬奋时事论文集 目录

一 言论苏联革命的廿周纪念/003

紧急时期的断然处置/006

蒋委员长的坚决表示/009

中苏友谊与远东和平/011

急迫救亡的两个条件/015

敌人的梦想和意国反对谴责日本/019

就实避虚的侵略/022

在歧途上的中国/026

外交的途径/030

现代国家与民众运动/036

中国的立场/042

沉痛的回顾与光明的展望/048

侵略与和平/054

回到了学校/060

二 漫笔

世界的中国人/069

事实上的三权/076

理论和实践的统一/081

真理/085

个人的美德/089

事实的表现/092

大众的军人/095

矛盾和一致/098

糟蹋/101

领导权/104

社会的成份/107

群/110

躲/113

我们的/116

柴纳门/119

有闲/122

家丑/125

走狗/128

侮辱/131

三 笔谈

艰苦奋斗/137

前进思想与救国阵线/140

救国联合战线的误解/143

大众文化的基本条件/146

褊狭态度和动的现实/149

救国联合阵线的出发点/152

联合阵线与汉奸问题/155

今年的八一/158

联合阵线和党派立场/161

相信我们自己/164

分头努力/167

韬奋著译文丛韬奋时事论文集 节选

事实上的三权 关于苏联新宪法草案的重要特点,我在《读苏联新宪法草案》那篇文里已有过大概的评述了。在那新宪法里,苏联公民所享受的基本权利不止三种,但是尤其使我们感到浓厚兴趣的是工作权,休息权,和教育权。这些新名词已够新奇,但是这些新奇的新名词倘若只不过是白纸黑字的东西,在纸面上说得堂皇冠冕,那也不值得怎样注意,可是这三种权利却的的确确是事实上的三权,在新宪法草案未发表以前,就已经在事实上办到了,这次新宪法草案里所规定的这三权,只是把事实写在纸上罢了。这是我前年从英国到苏联去考察时所目睹的事实,所以想在这里就记忆所及,提出一些来谈谈。首先请先谈工作权。在任何其他国家里,教育的责任只是弄到你毕业,便算完事,至于你毕业后能否得到职业,这是你自己的事,好像和教育家毫不相干。在这情形之下,毕业后能不能得到一个啖饭地都毫无把握,至于你是否所用即为所学,那更没有人顾问了。诚然,在外国或在中国,我们都听见有“职业指导所”或“职业介绍所”这个东西,这种机关对于介绍职业虽也有一小部分办到,但对于求业者并不负有必须替你寻得职业的责任;在这闹着失业恐慌的时代,在许许多多求业者里面,能够介绍出去的只是少数中的少数。在苏联,他们并不是把毕业生推出校门以后便不再负什么责任。在学生将毕业的一年前,假使你是学重工业的,即由你的学校当局,重工业人民委员部,和你自己,共同商定你的职业,确定你毕业后的做事的位置。苏联人民对于研究学问的勤奋,这是任何游历过苏联的人所承认的。我觉得学了就一定有用这也是一个很重要的原因。这在他们认为是当然的,因为他们承认每个公民都有工作权。其次请谈休息权。苏联几乎已普遍地采用了每日七时制,较繁重的工作已采用每日六时制。仅仅减少工作时间还不够,他们一方面并在积极增加种种设备,使人民在休息时间得到有益身心的娱乐。我在苏联考察所得的深刻印象,觉得他们在工作的时候,无论是工厂里的工人或学校里的学生都是兴会淋漓地干,非常勤奋地干,但是同时政府却替人民设备种种的正当娱乐机关,使人民在工余的时候,也兴会淋漓地玩,非常勤奋地玩!他们每五天有个休息日,在这一天你可以看到成群结队的民众有的参观各种博物院,有的游山,有的在湖里游艇,有的在山麓绿茵上跳舞歌唱,有的在大规模的文化休养公园里游散,从事于各种各样的健身运动。各戏院,各电影院,各名胜,都成了民众的娱乐地。不但成人,就是儿童,也有特为他们设备的戏院和电影院等等的娱乐处所。除每五日一次的全日休息外,每日工余也有种种娱乐的设备。你在傍晚,到那里的公园里去,可以看到几十对或几百对健康快乐的男女在公园里露天跳舞场上跳舞。有的是集体舞,有的是双人舞。这些都是白天努力工作的男女公民,工余自由来娱乐的,当然没有以营业为目的的“舞女”。这种种娱乐,有些在各国也是有的,不同之点是在其他地方,只有少数人享得到,在苏联却是大众所共同享得到的。此外,工作者无论是工人或是职员,每年除休息日外,还有一星期到一个月的例假,依工作的辛苦,成绩的优劣而定,在例假期中,不但工薪照给,工作成绩特优者还可免费旅行或送到名胜的休养院去休养!全国各名胜都布满了休养院(他们称为rest home),给大众免费休养!我在苏联的时候,参观了不少这种休养院。所以他们的所谓休息权,并不是一句抽象的空话,却是实践的记载。*后我们要谈到教育权。就其他各国的情形说,做家长的人对于子弟教育费的担负,大概都是一件很苦的事情,尤其是收入少的人们。子女在小学时代,父母的担负还轻些,到中学时代已较重,到大学时代就更重,显然只是少数中的少数家长所能勉强担负的。你能受到多少教育,就全视你的父母有多少收入,收入不一定,你的教育也就毫无把握。在苏联的实际情形却不是这样。他们的小学中学及大学都是免费的,但是在小学中学时代,衣食住及零用等还由父母供给,做父母的还不能完全脱卸护养的责任。到了大学,学生的费用比较的大些,依别国的情形,父母的担负也比较的增加起来,在苏联对于大学生却有国家津贴的办法。年级愈高,津贴也随着增加;成绩愈优,津贴也酌量增加。大概大学初年级学生每月可得津贴一百罗布左右,以后依年级递增,*高的可得津贴二百罗布左右。他们完全可以自顾,做父母的完全可以不负责了。研究院里的学生每月津贴有到三四百罗布的。他们对于大众的教育积极推广和提高,如不这样给人以便利,大多数民众的子女便没有机会受到高深的教育。除大学外,各工厂里的艺徒学校和工人升学预备科等等,不但免费,也还有相当的津贴。在苏联,只要你要学,肯学,就不怕没有受教育的机会。所以他们所谓教育权,也不是一句装饰门面的话语,也是在事实上已经办到的事情。……

韬奋著译文丛韬奋时事论文集 作者简介

邹韬奋(1895-1944),原名恩润,近代中国著名的记者和出版家。1923年进入中华职业教育社,编辑《教育与职业》月刊和“职业教育丛书”,1926年接任《生活》周刊主编,1932年7月创建生活书店。后又办《生活日报》《抗战》(抵抗)三日刊、《大众生活》等报刊。著有《萍踪寄语》《萍踪忆语》《事业管理与职业修养》等。

相关推荐

-

九叶派诗选(修订版)

九叶派诗选(修订版) 内容简介 《九叶派诗选(修订版)》收入九叶派诗人的165首作品,反映出这个现代主义流派的创作面貌。书前有编者长篇前言,对九叶派形成、发展及...

-

古代散文-张岱散文选集

古代散文-张岱散文选集 内容简介 《张岱散文选集》主要内容包括:古往今来,有多少精美的散文象珍珠般在熠熠生辉!《百花散文系》不敢说已将它串成珠联,但它们在这里总...

-

在不一样的世界,发现不一样的美丽

《在不一样的世界,发现不一样的美丽》内容简介:我们往往像一个看似自由的风筝在天空中飞扬,其实自由有限度,因为我们被一根无形

-

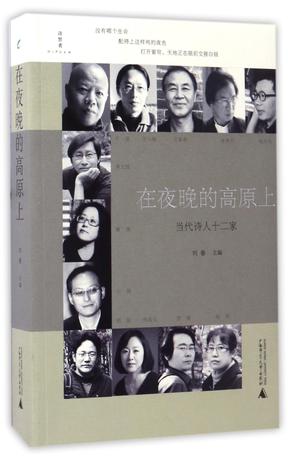

编者《在夜晚的高原上(当代诗人十二家)》

刘春主编的《在夜晚的高原上(当代诗人十二家)》精选20世纪80年代以来极具实力和影响的于坚、王小妮、王家新、汤养宗、陈东东、李

-

雪小禅-终无言

雪小禅-终无言 本书特色 十年典藏精选,极致纪念之作。禅迷**的雪小禅作品,也是初识雪小禅读者的首选作品。 2011年中国*具禅意的心灵舒缓读本。文字功力深...

-

什么值得吃,什么值得做

《什么值得吃,什么值得做》内容简介:为什么跟着APP学做菜,失败的多成功的少? 看似简单的做法,为什么实际做起来很多都不懂?我

-

二心集

二心集 内容简介 本书收录了鲁迅先生1930年到1931年所作的杂文三十七篇,末附《现代电影与有产阶段》译文一篇。作者于1932年8月将版权售予上海合众书店,同...

-

去生活:松浦弥太郎的生活巧思

《去生活:松浦弥太郎的生活巧思》内容简介:★日本个性的书店“Cow Books”的创始人,日本殿堂级城市生活杂志《生活手帖》的总编辑

-

重逢

重逢 本书特色 ◆《重逢》是《激情燃烧的岁月》作者石钟山沉寂多年的回归之作。作品真实描绘作者的少年经历,以回忆视角重走青春路,讲述那个时代的人性与爱◆影视明星孙...

-

鲁迅自编文集:坟

《鲁迅自编文集:坟》内容简介:《坟》是鲁迅的一部杂文集,包括《论雷峰塔的倒掉》《论“费厄泼赖”应该缓行》《娜拉走后怎样》《

-

再造文明之梦:胡适传(修订本)

《再造文明之梦:胡适传(修订本)》内容简介:这位二十多岁就暴得大名的人物,从青年起就一生都是新闻媒体注意的对象,也是学术界

-

肖申克的救赎

斯蒂芬·金(Stephen King),当代惊悚小说之王,通俗小说大师。他1947年9月21日出生于美国缅因州的波特兰一贫困家庭。在州立大学学习英国文学,毕业后...

-

极花

贾平凹,一九五二年古历二月二十一日出生于陕西南部的丹凤县棣花村。父亲是乡村教师,母亲是农民。文化大革命中,家庭遭受毁灭性摧残,沦为“可教子女”。一九七二年以偶然...

-

中国现代文学百家:茅盾代表作(上下)林家铺子.子夜

中国现代文学百家:茅盾代表作(上下)林家铺子.子夜 内容简介 茅盾的小说有很多是截取现实生活中的主要矛盾,在步步深化的冲突中塑造农村工商界生存状况的艺术典型。其...

-

散文集:饮一杯唐诗咖啡

散文集:饮一杯唐诗咖啡 本书特色 整整几个月,我都隔着千年时空,魂绕大唐,回顾大唐之兴衰。我先后同李白、杜甫、王维、白居易、杜牧、李商隐、孟浩然、张九龄等四十余...

-

2002-2012-顺从天气-贾平凹散文全编

2002-2012-顺从天气-贾平凹散文全编 本书特色 “贾平凹散文全编”是时代文艺出版社2015年重磅打造的文学大师贾平凹的散文集,由八卷本组成,分别...

-

狼图腾批判

狼图腾批判 本书特色 《狼图腾》书中所叙述的故事是非常出色的。因为其中集聚了大量的原创因素,内容上又是具有史诗品相的宏大叙事,所以被一些人誉为“旷世奇书”,同时...

-

舒展集

舒展集 本书特色 《中国杂文》系列丛书,当代作家选五十位,每人一部杂文,五十篇左右。另有合集十部,每部二十几位作家,共二百多位作家,四百多篇作品;现代作家二十位...

-

济慈诗选

作品目录目 次颂怠惰颂赛吉颂夜莺颂希腊古瓮颂忧郁颂秋颂十四行诗咏和平致查特顿致拜伦写于李・亨特先生出狱之日“女人!当我见

-

傅雷手稿选粹

傅雷手稿选粹 本书特色 傅雷先生一生在文学、音乐、美术理论、美学批评等领域多有建树,《傅雷手稿选粹》编者从这些作品中精心挑选保存较好的手稿编成《傅雷手稿选粹》,...